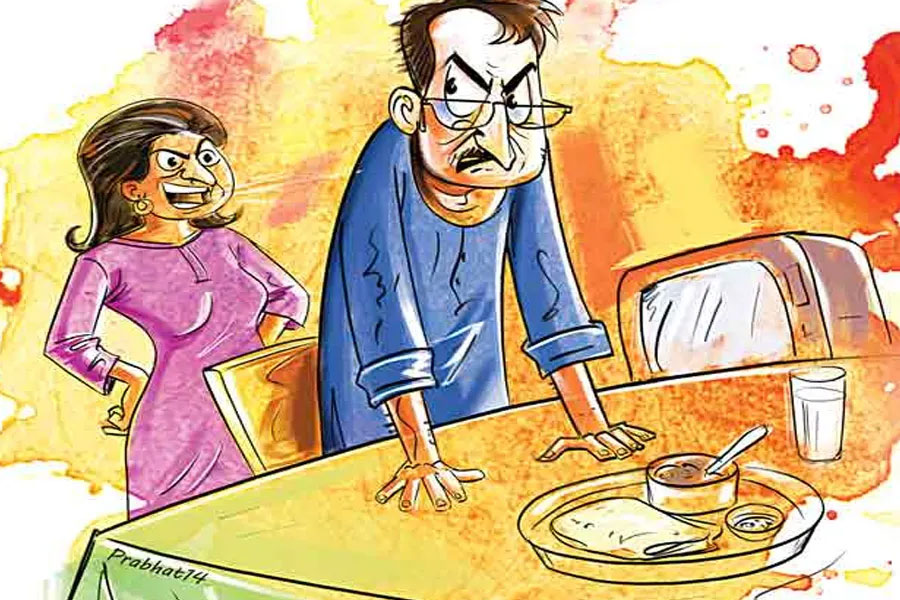

‘‘यहक्या, खाने में बैगन बनाए हैं... तुम्हें पता है न कि मुझे बैगन बिलकुल पसंद नहीं हैं. फिर क्यों बनाए? तुम चुनचुन कर वही चीजें क्यों बनाती हो, जो मुझे पसंद नहीं?’’ इन्होंने मुंह बना कर थाली परे सरकाते हुए कहा.

मैं भी थोड़ी रुखाई से बोली, ‘‘तो रोजरोज क्या बनाऊं? वही आलूमटर, गोभी...? सब्जियों के भाव पता हैं? आसमान छू रहे हैं. इस महंगाई में यह बन रहा है न तो इसे भी गनीमत समझो... जो बना है उसे चुपचाप खा लो.’’

ये चिढ़ते स्वर में बोले, ‘‘मुझे क्या अपने मायके वालों जैसा समझ रखा है कि जो बनाओगी चुपचाप खा लूंगा, जानवरों की तरह?’’

उफ, एक तो मेरे मायके वालों को बीच में लाना उस पर भी उन की तुलना जानवरों से करना. मैं ऐसे उफनी जैसे जापान के समुंदर में लहरें उफनती हैं, ‘‘मेरे मायके वाले आप की तरह नहीं हैं, वे चादर देख कर पैर फैलाते हैं. हुंह, घर में नहीं दाने और अम्मां चली भुनाने. पल्ले है कुछ नहीं पर शौक रईसों जैसे... इस महंगाई के जमाने में आप जो मुझे ला कर देते हैं न उस में तो बैगन की सब्जी भी नसीब नहीं हो सकती है... आए बड़े मेरे मायके वालों को लपेटने... पहले खुद की औकात देखो, फिर मेरे मायके की बात करो.’’

ये भी भड़क गए, ‘‘जितना देता हूं न वह कम नहीं है. बस, घर चलाने की अक्ल होनी चाहिए... मैं तुम्हारी जगह होता तो इस से भी कम में घर चलाता और ऊपर से बचत कर के भी दिखाता.’’

मेरी कार्यकुशलता पर आक्षेप? दक्षता से घर चलाने के बाद भी कटाक्ष? मैं भला कैसे चुप रह सकती थी... बोलना जरूरी था, इसलिए बोली, ‘‘बोलना बहुत आसान होता है... खाली जबान हिलाने से कुछ नहीं होता... 2 दिन घर संभालना पड़े तो नानीदादी सब याद आ जाएंगे. यह तो मैं ही हूं, जो आप की इस टुच्ची तनख्वाह में निर्वाह कर रही हूं... दूसरी कोई होती तो कब की छोड़ कर चली गई होती.’’